【律师专栏】一场“药驾免责”引发的保险纠纷,看我所袁秀珍律师破局

2025-10-11深圳人身损害纠纷律师

引言

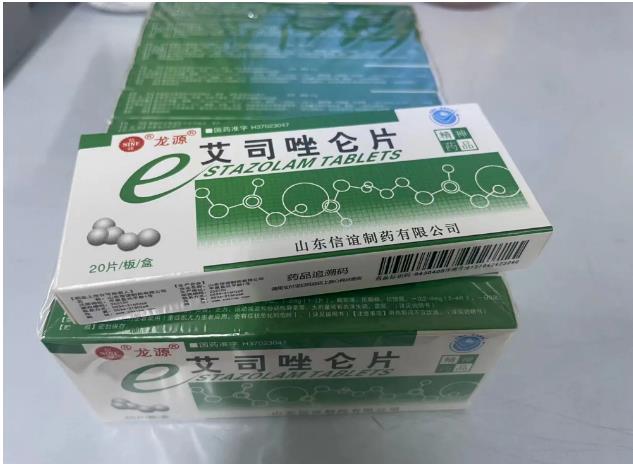

保险合同中的“药驾免责”条款,如同悬在投保人头上的达摩克利斯之剑。当0.014ug/mL的艾司唑仑残留浓度遭遇保险公司的“检出即拒赔”规则,这场纠纷不仅关乎18万元理赔款的归属,更触及保险业格式条款的合法性边界与医学证据的司法认定标准。我所袁秀珍律师团队以“医学-法律”双轨论证为矛,以程序正义为盾,成功突破"检出即拒赔"的行业惯例,为保险消费者开辟出一条破局之路。

01案件回顾:理赔遭拒,李先生寻求法律帮助

2023年,投保人李先生(化名)因车辆事故向平安保险申请理赔,却因血液中检出国家管制类精神药品艾司唑仑成分被拒赔。保险公司援引保险合同中的“药驾免责条款”,主张其服用管制药物后驾驶属于免责情形,拒绝承担赔偿责任。无奈之下,李先生委托国晖律师事务所袁秀珍律师团队代理此案。历经一审、二审,法院最终判决平安保险全额赔偿李先生的损失,驳回保险公司的全部上诉请求。

02案件难点:如何破解“药驾免责”困局?

这个案子表面上看证据似乎很充分,但实际上隐藏着法律博弈的关键争议点。袁秀珍律师团队接手后,迅速梳理案件,精准找出三大核心难点:

1. 科学争议:艾司唑仑的药物浓度是否达到影响驾驶能力的标准?

2. 法律适用:保险合同中的“药驾免责条款”是否有效?如何正确解释?

3. 证据链缺失:保险公司能否证明药物与这次事故之间的因果关系?

袁秀珍律师指出:《道路交通认定书》只认定李先生违反了《中华人民共和国道路交通安全法》的部分规定,并没有认定他违反和药驾相关的条款。保险公司把“检出药物成分”简单等同于“药驾”,这是典型的格式条款滥用。想要破解这个案子,必须从法律逻辑和科学证据两方面入手。

三大胜诉关键:国晖律师团队的专业破局之道

1. 精准锁定争议焦点:争夺格式条款解释权

袁秀珍律师团队敏锐指出,平安保险拒赔的核心依据——《机动车商业保险免责条款》中“服用国家管制的精神药品或麻醉药品”的表述属于典型的格式条款。根据《中华人民共和国保险法》第30条及《中华人民共和国民法典》第498条规定,对格式条款存在两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。

故团队向法院提交相似案例的类案判决,证明在司法实践中,对“药驾”免责的认定是很严格的,必须证明药物直接导致驾驶能力丧失才行。同时,团队还引用了《健康中国行动》文件,说明艾司唑仑作为常用的临床镇静药物,本身是合规的;而且,律师团队质疑保险公司在合同中没有明确“药物浓度标准”和“服用时间限制”,这属于条款设计上的缺陷。

2. 科学证据破局:切断药物浓度与驾驶能力的因果关系

保险公司提交的血液检测报告仅显示“检出艾司唑仑成分”,但袁秀珍律师团队通过司法鉴定机构复函及医学专家证言,重磅反击:

首先,袁律师团队将药物浓度检测数据转化为"证明标准"法律问题,通过司法鉴定复函与专家辅助人制度,构建"检测值/治疗浓度比"的量化评价模型,艾司唑仑药物浓度检测结果仅为0.014ug/mL,远低于临床推荐治疗剂量(0.055ug/mL-0.2ug/mL);李先生因失眠遵医嘱长期规律服用该药,已产生药物耐受性,在医嘱服用两片的基本上只服用了半片,而且是充分休息8小时后次日早上做完早餐吃完早餐从小区车库开车准备去上班的小区道路上,无证据表明事故时存在意识障碍;事故认定书明确记载“未发现驾驶人存在操作异常”,直接否定药驾因果关系。

袁秀珍律师强调:“仅仅检出药物成分≠驾驶能力受损!保险公司若想免责,必须举证药物与事故的直接关联,不能只凭检测出药物就直接拒赔。”

3. 程序正义:保险公司未尽提示说明义务

根据《中华人民共和国保险法》第17条规定,保险公司对免责条款必须履行明确提示和说明义务。袁秀珍律师团队调取投保记录发现:

保险合同中对“药驾免责”仅以加粗字体标注,未单独签署确认文件;业务员未就“何种药物、何种浓度构成免责”进行具体解释。

最终,一二审法院采纳袁秀珍律师团队观点:保险公司未尽到实质说明义务,免责条款对投保人不产生效力。

03结语:胜诉背后的意义与展望

国晖律师团队此次胜诉,不仅是法律技术与医学证据的胜利,更是对保险契约精神的回归。当司法审查穿透"检出即免责"的表象,聚焦于条款的确定性、说明的充分性及因果关系的完整性时,方能真正实现《保险法》第三十条确立的"合理期待原则"。当0.014ug/mL的浓度数据成为击破格式条款的利刃,当司法鉴定报告化作守护公平正义的盾牌,这场“药驾免责”纠纷的破局之路,已然为保险业树立了“科学为基、法律为尺、民生为本”的新坐标。

未来,唯有建立“医学可量化、法律可操作、程序可追溯”的保险规则体系,才能真正实现风险共担的保险本质。